La política exterior de Estados Unidos en América Latina ha estado históricamente atravesada por intereses estratégicos vinculados a la energía, la seguridad y el control regional. La importancia geopolítica de la región radica no solo en su proximidad territorial, sino en la riqueza de sus recursos naturales, particularmente petróleo y minerales críticos como gas natural y -más recientemente- en litio, el white gold. Bajo esta lógica, las relaciones de Estados Unidos con países como México y Venezuela han estado determinadas por un binomio de cooperación y confrontación, según el grado de alineación con los intereses hegemónicos del Norte Global.

En este entramado, el petróleo se erige como eje central de la seguridad energética global. Desde la crisis del embargo petrolero tras la guerra de Yom Kippur en 1973, Estados Unidos ha adoptado estrategias que combinan diplomacia, intervencionismo militar, alianzas económicas y control legislativo para garantizar el acceso continuo a los hidrocarburos. La militarización de las rutas comerciales, la expansión de comandos regionales como el Southern Command (SouthCom) y el Northern Command (NorthCom), así como la presencia activa en regiones productoras, reflejan esta prioridad.

La relación geopolítica entre México y Estados Unidos está profundamente entrelazada no sólo por acuerdos comerciales y de «buena vecindad», sino por recursos estratégicos para la economía estadounidense. La implementación de políticas neoliberales en México durante las últimas décadas (1982-2018) erosionó la soberanía energética nacional, facilitando la entrada de capital extranjero y consolidando la dependencia estructural hacia Estados Unidos. La apertura del sector energético de gas natural, eléctrico y petrolero, impulsada por reformas constitucionales como durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de tratados comerciales (Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN]), permitió a las empresas estadounidenses beneficiarse directamente de los ingresos energéticos mexicanos así como de las reservas petroleras que padecieron un decrecimiento mayor del 60% entre el sexenio de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Esta subordinación energética se ha traducido también en condicionamientos políticos, como la presión ante intentos de nacionalización de recursos o el debate reciente sobre la inclusión de México bajo el mando del Comando Sur, tras la nacionalización del litio.

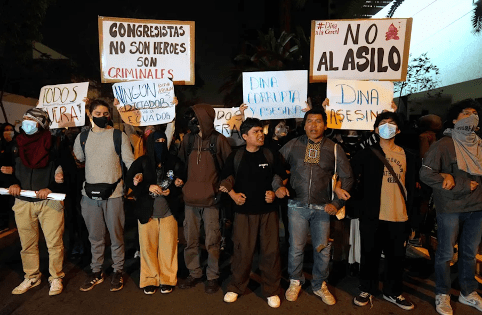

En contraste, Venezuela representa un caso paradigmático de confrontación directa. Su ubicación estratégica en el Caribe y sus vastas reservas de petróleo han convertido al país en un foco de atención permanente para Washington. Bajo el régimen chavista, Venezuela impulsó un modelo de gestión estatal de los recursos energéticos, acompañado de un discurso antiimperialista y una política exterior orientada a la multipolaridad. Esta configuración ha generado una respuesta hostil por parte de Estados Unidos, que percibió al régimen como una amenaza a su seguridad nacional, no solo por su orientación ideológica, sino por sus alianzas con actores extrarregionales como Rusia, China e Irán. Las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y el respaldo a actores opositores forman parte del repertorio estadounidense para contener esta amenaza percibida.

Sin embargo, el modelo venezolano también ha profundizado una crisis estructural interna, marcada por el colapso institucional, la migración masiva, el deterioro económico y las graves violaciones a derechos humanos documentadas por organismos internacionales. Esta situación, lejos de debilitar la retórica de seguridad de Washington, la refuerza, al justificar intervenciones diplomáticas o económicas en nombre de la estabilidad hemisférica.

La seguridad energética de Estados Unidos también se entrelaza con la proyección de su poder militar. Las fuerzas armadas estadounidenses son, de hecho, uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo, con un gasto energético comparable al de países medianos como Perú o Portugal. Esta dependencia ha reforzado la necesidad de garantizar el acceso irrestricto a recursos estratégicos, no solo por motivos económicos, sino por razones militares. En este contexto, los países del Sur Global que optan por políticas soberanistas, como la nacionalización de recursos o la renegociación de contratos con empresas transnacionales, son vistos como elementos disruptivos del orden internacional que, en esencia, predominan las normas e intereses de Occidente.

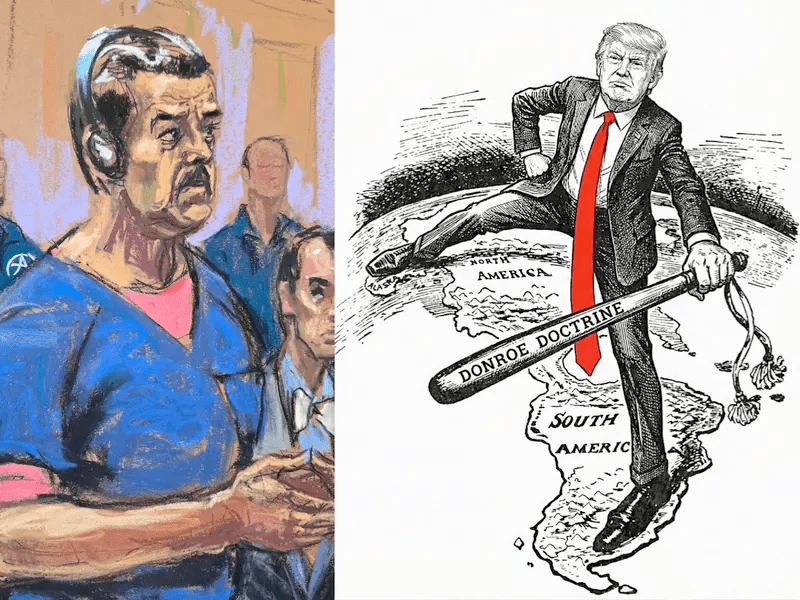

Históricamente, esta lógica se ha justificado mediante doctrinas como la Monroe (1823) y el Corolario Roosevelt (1904), que proclamaron el hemisferio occidental como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, estas ideas se tradujeron en apoyo a dictaduras militares, intervenciones encubiertas y bloqueos económicos contra gobiernos considerados “hostiles” o “inestables”. El SouthCom, creado formalmente en 1963, ha sido el brazo operativo de esta política, articulando intereses energéticos, estratégicos y de seguridad regional.

A partir de 2001, con el cambio de paradigma provocado por los atentados del 11 de septiembre, el foco estratégico de Estados Unidos se desplazó hacia Medio Oriente, permitiendo un surgimiento de gobiernos de izquierda en América Latina. No obstante, Washington no abandonó del todo su presencia. A través de acuerdos de cooperación en seguridad, ejercicios militares conjuntos y el fortalecimiento de alianzas con gobiernos alineados, Estados Unidos ha mantenido su capacidad de intervención y vigilancia, bajo el argumento de la estabilidad para las inversiones y la protección de recursos energéticos.

La situación actual muestra una configuración geopolítica fragmentada pero reveladora. Mientras Brasil lidera la producción petrolera en América Latina, México conserva un rol clave por su proximidad geográfica, su interdependencia energética con Estados Unidos y su reciente descubrimiento de minerales estratégicos como el litio. Venezuela, por su parte, ha visto reducida su participación regional al 8% debido a la crisis estructural de su industria, aunque su potencial geológico sigue siendo una carta de peso en las disputas globales.

En suma, la intersección entre energía, seguridad y geopolítica revela un entramado complejo en el que América Latina —particularmente México y Venezuela— se sitúa en el centro de las tensiones entre soberanía nacional y hegemonía internacional. Estados Unidos, como potencia global, continúa operando bajo una lógica de contención y control de los recursos estratégicos, mientras los países del Sur Global enfrentan el dilema entre autonomía y presión estructural. Comprender estas dinámicas no solo permite interpretar los conflictos actuales, sino anticipar los desafíos futuros en un sistema internacional cada vez más marcado por la competencia por los recursos, el ascenso de nuevos actores globales y la crisis ambiental que redefine la política energética global.

Escrito por David Prado Cervera

Deja un comentario